A personal essay about balance of the identity pinned to a specific place

The moment one decides to move, the in-betweeness begins to form. The greater the temporal distance from the starting point, the clearer its presence becomes.

For the length of time residing outside of the borders of the country of my passport, a period which lengthens daily, has intensified the circulation around the term in-betweeness. It certainly gave me the impression of becoming a part of it, but again, it drew me even further from forming clear outlines of what it factually means. Is it a feeling? Is it a place? Since it is, in the first place, hard to define what it actually refers to, making peace with it became even more difficult, and I assume avoidance emerged as a natural response.

Given the ten-year absence from Bosnia, the country I was born in and spending that exact absence period living in Germany, the country of personal choice, I became very familiar with the triggers of in-betweenness. It’s not that I only noticed the adaptation efforts I have to apply when coming to Bosnia, they started to show as well while arriving back in Germany. I could not escape the small instances manifested as non-met expectations brought from one place to another. They started to appear upon every visit, or return, on both sides. Bringing terms of functioning under one set of conditions to another completely different, results in finding myself in a real life glitch. I am physically relocated but emotionally not quite there yet. And here comes the confusion: Does this mean that transitional state, that temporary process of aligning physical with non-physical self to one, is the in-betweeness?

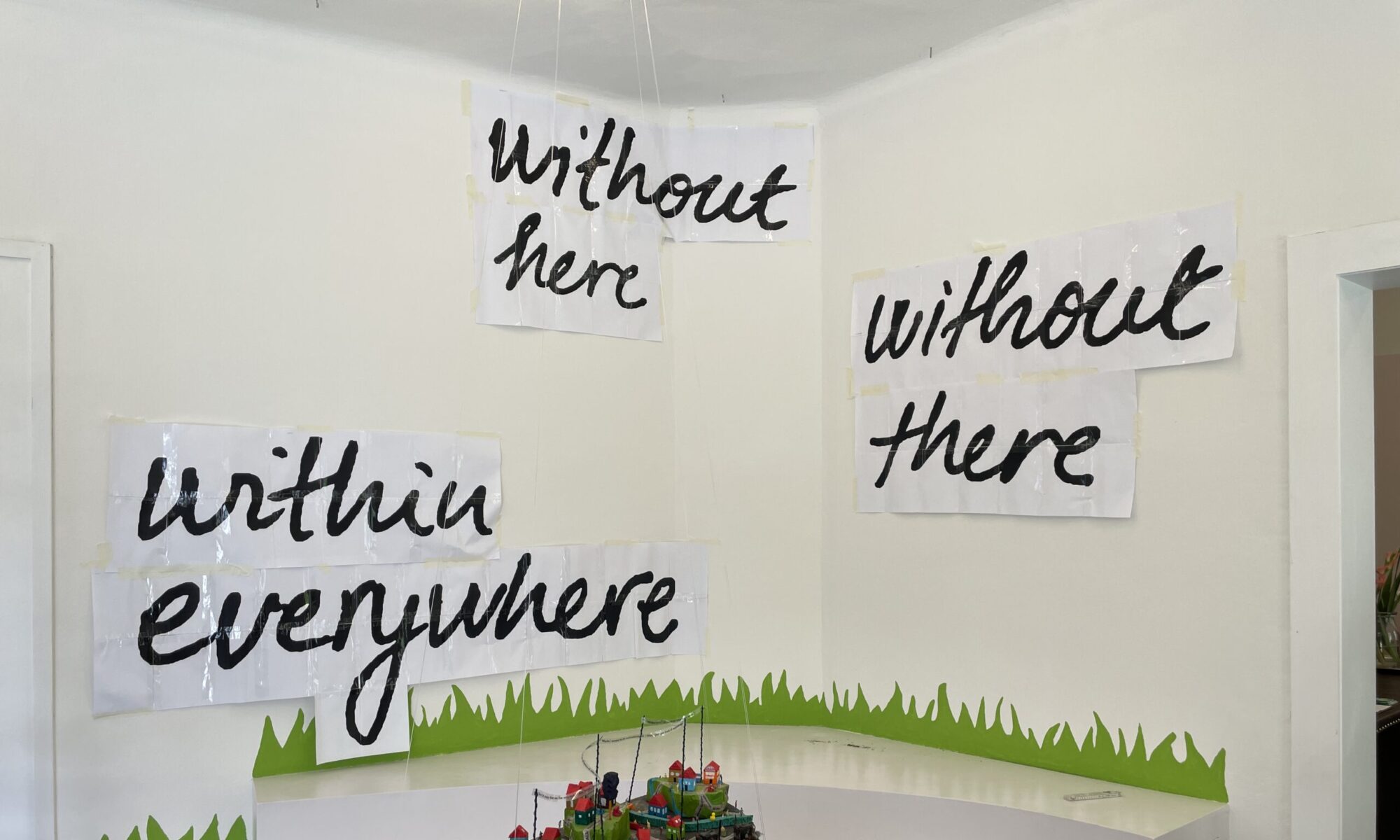

As a subject of many conversations, in private and professional domains, as a part of discourses within projects, of narrative increasingly surfacing on social platforms, this rationally unclear ‘scope of something‘ constantly tickles. Whether addressed directly or peripherally, it enters the thought arena hand in hand with topics of migration, displacement and belonging around which I tiptoe as well. Is it possible that they are all contained in this one idea called in-betweeness? Is the flexibility of its meaning the key to understanding it, or is it just an excuse, a path of least resistance? The dissonance between experiencing something as emotionally clear yet cognitively impossible to capture is the closest context in which I am able to operate toward understanding it. Here and there, while neither here nor there. But then what?

I am not excluding myself from perpetuating the avoidance to set the firm meaning, but observed from the point of a small personal epiphany, I became aware of how much I neglected it. Maybe because it always sounded somewhat trendy, vague enough to be easily applied to almost any context, while generally understood enough not to require additional efforts to justify its use.

I have witnessed conversations about this term, most often related to place or space as something that can physically be entered. But if taken as such, wouldn’t that imply the possibility of locating it on a map, at least imaginatively? Has anyone ever attempted to search for this space? I certainly have not.

Unprepared for it, during my travels, I have succeeded in reaching the feeling that was the closest indicator of having successfully found it.

English is the language most often used in my everyday interactions. When in Germany, I find myself repeatedly facing that speaking anything other than German feels inappropriate, although in practice, that is a very frequent situation. English is, after all, still the most common second language. Therefore, even if the need to blend in the current living environment is present, the need to be understood more broadly outweighs it. Especially in the cultural field, which by its nature requires a wide reach. Regardless of having contact with multi-international backgrounds, including not everyone being able to converse in German, the reminders of the avoidance of the local mother tongue have their ways to creep in discomfort.

On the other hand, when in the surroundings of my mother tongue, born out of the Balkan region, the use of any other language feels internally inappropriate by default. I have noticed that being in a space accompanied by people with whom I inherently know I can be understood in our mutually least-effort language felt strange. While I am there, even when speaking another language over the phone with someone who otherwise would not understand me. Irrational as it is, it simply feels unnatural.

With awareness of both of these states from each context, Graz seemed like a safe space that facilitated the comfort of using all languages equally. I still felt like I was not from there, but I was fitting in. German was evidently present: in public space, on street signs, throughout small everyday interactions in shops, museums, or just in random moments of eavesdropping. What added to the comfort was its slight distortion through dialect, which was soothing enough to take away the pressure I had placed on myself for perfection. This self-made obstacle seemed to evaporate, making it easier to speak, since no one appeared to be speaking it “properly” anyway.

My mother tongue appeared to be almost equally palpable. Not just because I could nonchalantly use it with a friend from kindergarten or a cousin who happened to be living there, but because a vast number of street names, businesses, and local spots carried names that could be directly linked to the Balkans. And to spice it all up, it was just as common to hear it spoken on the street as it was to come across name tags on work uniforms all across the city.

To enhance what made my hybridized identity almost feel like home was the additional use of English, with the containment of the fact that I was undoubtedly a tourist there and, as such, allowed to use it as much as I wanted.

What perhaps cultivated this experience of found in-betweenness was the fact that I seemed to possess a kind of language superpower: I could have easily navigate my entire time there using only one of these languages, but I had the luxury of juggling all three, enough to satisfy each part of my identity.

The finding of a specific in-betweenness depends on individual parameters and levels of adaptiveness, so I can only speak from my own experience. What is certain is that it can only ever be personally defined. Having located my own version of it through the prism of identity, the conclusion must follow the same logic.

The dominant framework, reinforced through relatedness, had always forced aspects of my identity to adapt. The parts developed in Germany had to be disciplined into passivity while visiting Bosnia. There would never be space for them, which categorized those parts of myself as misfits and started to place me in it too. I belonged, without questioning, there would always be enough signals for that, but I will probably never quite completely fit ever again. Then again, the old parts that would regain strength through domination in a domestic environment had to tone down upon returning to new circumstances. The inappropriateness of allowing them to dominate would shadow all the benefits of development that had caused the creation of new parts. However taken, this process of transition felt unavoidable and required effort to balance back. Graz felt like a found place that captured the in-betweeness because it overlapped aspects of my identity created in two different cultural contexts. For the first time a place allowed them the freedom to coexist through recognition and expression simultaneously.

This brought me to the point of interpreting in-betweenness as unfair to define by observing it from only one direction. It appears through partial missings from all places that directly shape a person, which in my case are two cultural contexts, the Bosnian one and the German one. Maybe there are multiple dimensions of in-betweenness, but if one of them is a place where the process of transition is either not needed at all, or so subtle that it happens without being noticed, I have indeed found it. No one guarantees that the number of these places must be fixed to only one. But today, with this set of elements of identity I carry, my place in-between is Graz.

Saša Tatić

August 2025